(5)データファイルを準備する(その2)

いよいよ#DDMでレコードの定義と項目の定義をします。

簡単に言うと、これから作るデータファイルに、どんなデータが入って、それば何バイト分なのか、ということをシステムに登録します。(例えば、「このファイルには商品名と売価が入っていて、商品名は20文字分、売価の桁数は6桁で入ります・・・」というようなことを入力します。)

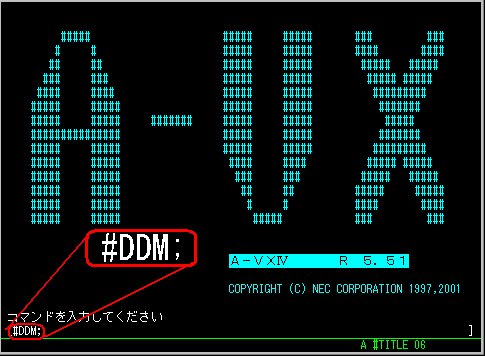

#DDMを起動します。

#DDMを起動する方法は他にも「SMARTIIEXから起動する」、「システムメニューの「仕様ライブラリ支援」から起動する」などいろいろあります。

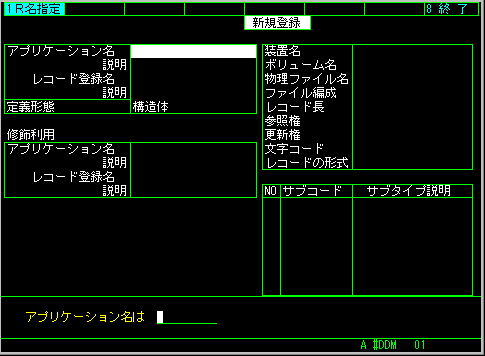

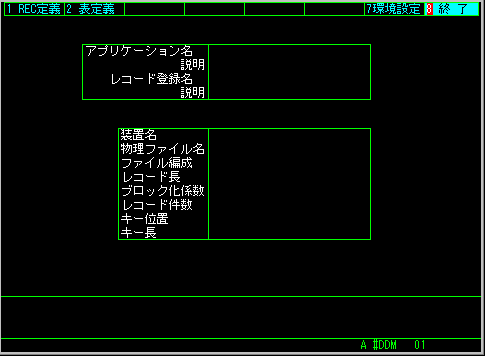

起動すると下のような画面になります。

◎1個目のファイルのレコードの定義

まず1個目のレコードを定義して、次にレコード内の項目を定義、最後にそのレコードを入れるファイルを定義してみます。

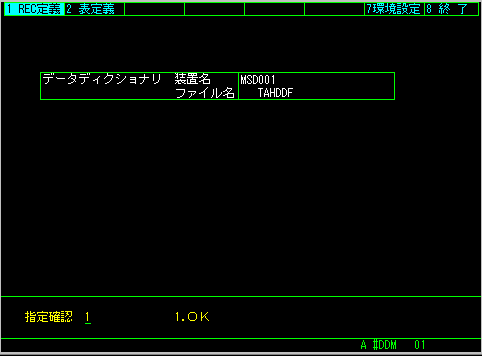

最初の画面で「1.REC定義」を選択すると、下のような画面になります。

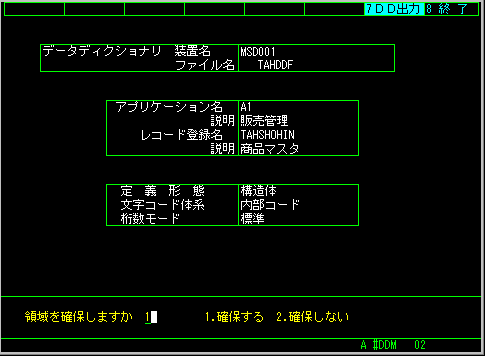

ここでは使用するデータディクショナリを指定することになります。

(2)で作ったユーザDDFを入力します。下の画面は、装置名に「MSD001」、DDFのファイル名に「TAHDDF」と入力したところです。

ここで問題なければ(OKならば)、「1」と入力します。

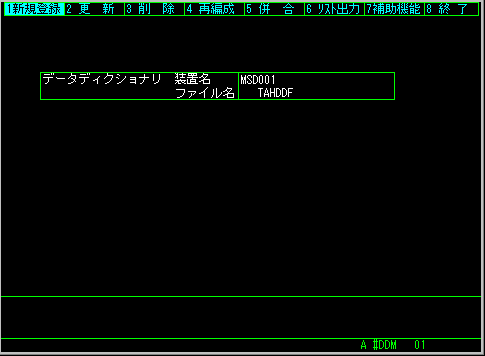

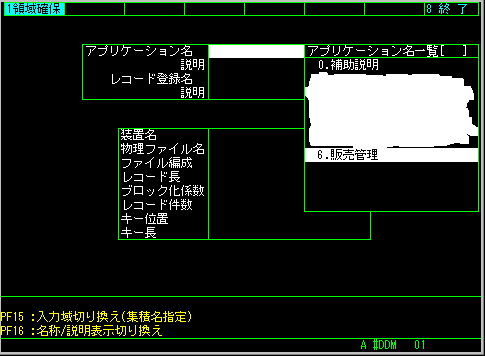

確認で「1」を選択すると下の画面になります。

今回は初めて登録するので、「新規」を選びます。

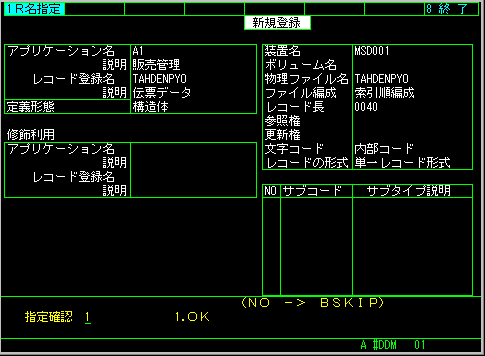

レコードの定義の画面になりました。

ここでレコードの定義を行います。

アプリケーション名は、一連のレコード(ファイル)群をグループ分けするのに使います。仲間のレコードを1つのグループにすることによって管理しやすくします。

説明は、アプリケーション名(グループ分けしたレコード群)に対する説明です。

レコード登録名には、これから登録するレコードの名前を入力します。ファイル名とは別の名前でもかまいません。

説明はレコードに対する説明です。

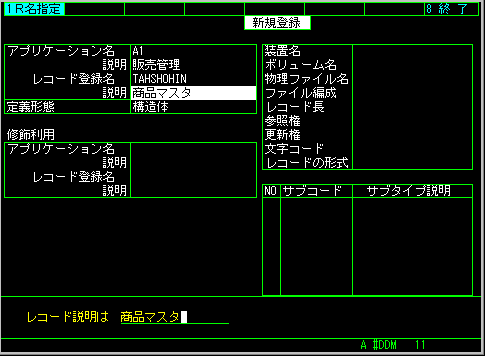

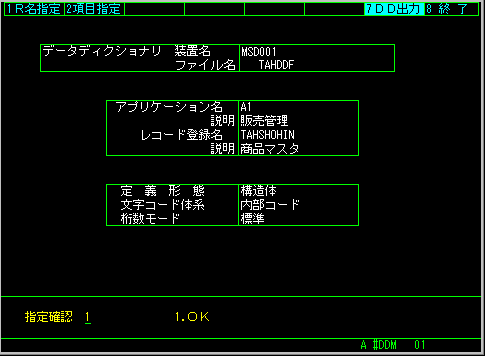

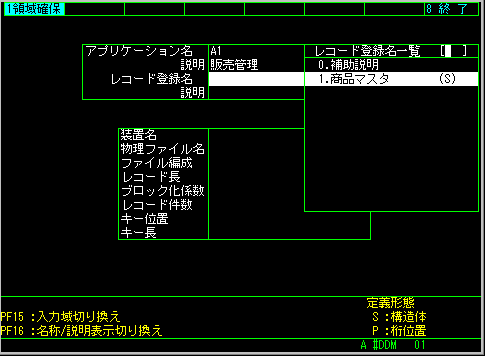

今回は下のような値を入れました。

アプリケーション名:A1

説明:販売管理

レコード登録名:TAHSHOHIN

説明:商品マスタ

左下の「修飾利用」は今回関係ないので全て省略します。

右上に移動します。

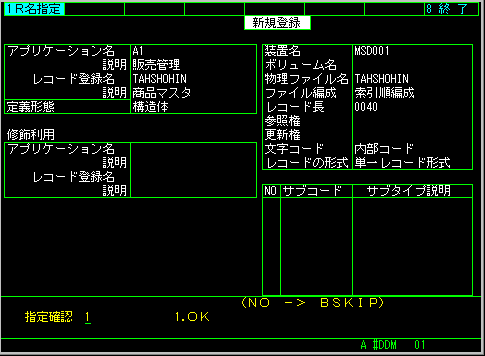

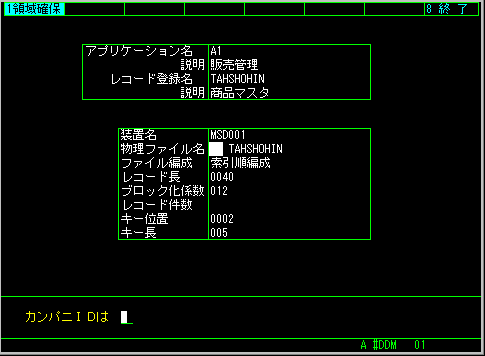

ここではファイルの情報を登録します。

装置名:MSD001

物理ファイル名:TAHSHOHIN

ファイル編成:索引順編成(IS)

レコード長:40

レコードの形式:単一レコード形式

ボリューム名は省略可能です。参照権、更新権は今回は練習なので何も指定しません。

左下も今回は関係ありません。

全部入力すると「指定確認」と出ますので、全て正しく入力済みならば「1」と入力します。

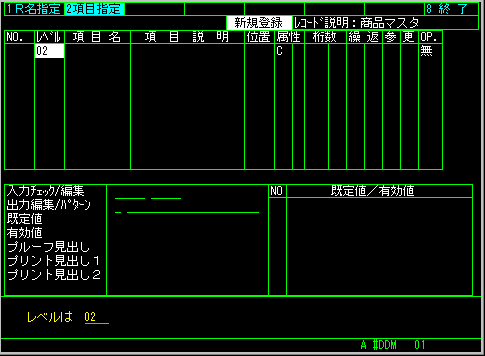

◎1個目のファイルの項目の定義

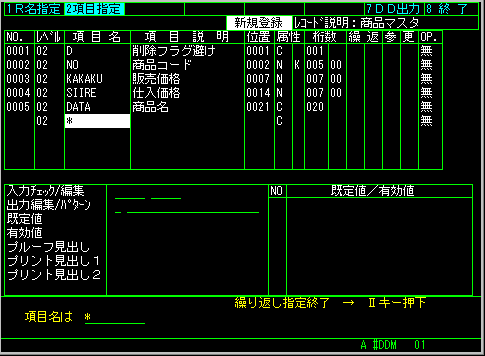

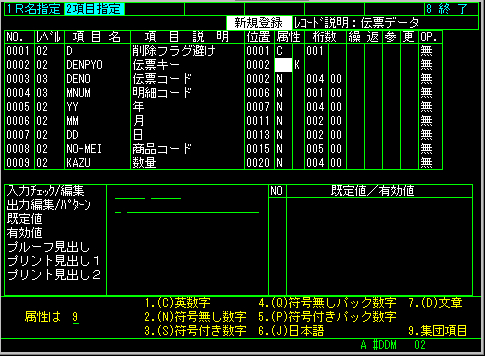

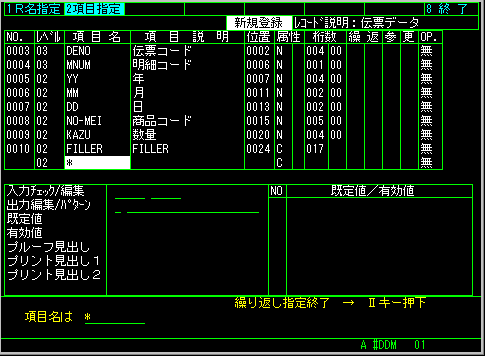

次にこの画面になります。ここでレコードの各項目を定義します。

下ではいきなり全部入力した画面になっていますが、5つの項目を順番に入力していきます。

今回の例は単純な構成なので、それほど難しくないと思います。

全部の項目を入力したら画面下側に書いてあるように「IIキー押下」します。専用端末だと「IIキー」はすぐに見つかりますが、パソコンだと「IIキー」が無いので困る人もいると思います。何も設定を変えていない状態ならば[SHIFT]+[F9]キーとなります。(パソコンのキー設定は設定変更可能なので、ものによっては別のキーが割り当てられている可能性もあります。その時はPC/WSエミュレータの「設定」の「キーボード」タグの「現在のキー割当」の「サーバファンクション」の「IIキー」を探して、そこに設定されているキーを押します。)

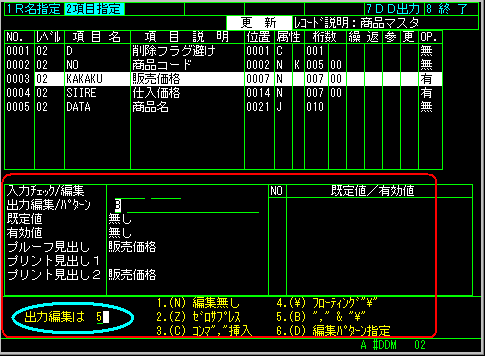

ちなみに今回はオプション指定を「無」にしましたが、ここを「有」にすると入力時に不正な入力をエラーにしたり、画面や印刷で3桁ごとに「,」をつけたり「\」マークをつけたりといったことができます。下の画面は「,」と「\」をつけるようにしたところです。

◎データディクショナリへの書き込み

これから今まで入力した内容がデータディクショナリに書き込みに行きます。

その前に、ここまで入力した内容が正しいかどうか(書き込んでよいかどうか)、改めて確認してきます。

内容に問題がなければ、「1」を入力します。

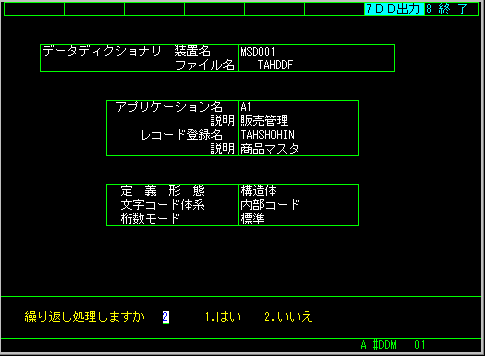

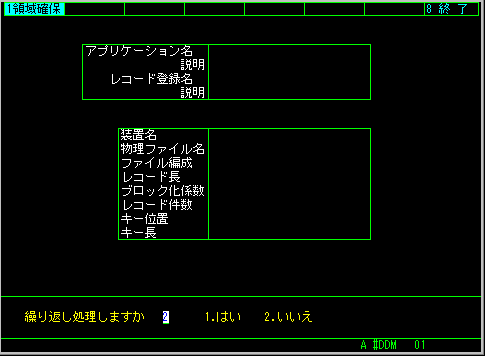

「繰り返し処理しますか」と聞いてきます。

複数のレコードを登録する必要があるときには、「1.はい」を選択します。

今回は3つのレコードを登録しなければならないので、「1.はい」を選択しても良いのですが、実ファイルを作るところまで一通り説明したいので、とりあえず「2.いいえ」を選択します。

◎実ファイルの確保(作成)

次に「領域を確保しますか」と聞いてきます。

実際にハードディスク(やフロッピーディスク)上にファイルを作るかどうかを聞いてきています。

既にファイルがあるのならば、作る必要がないので「2.確保しない」を選択します。

今回の例ではファイルも作ることにしているので、「1.確保する」を選択します。

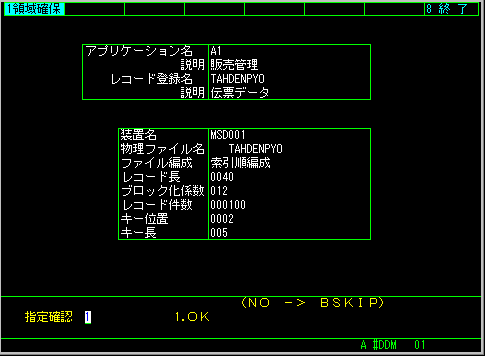

どのファイルを作るかを指定する画面になります。

登録している中から選択することになります。

アプリケーションが「販売管理」の(カーソルを上下に動かして「販売管理」を選択します。)

レコードが「商品マスタ」のファイル(カーソルを上下に動かして「商品マスタ」を選択します。)を確保します。

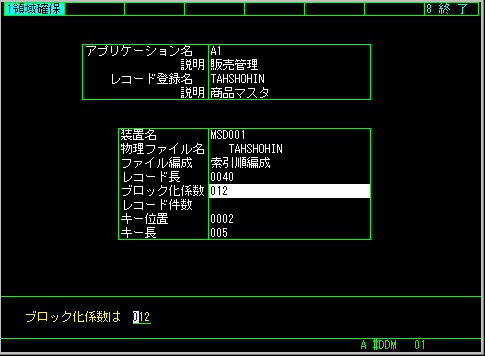

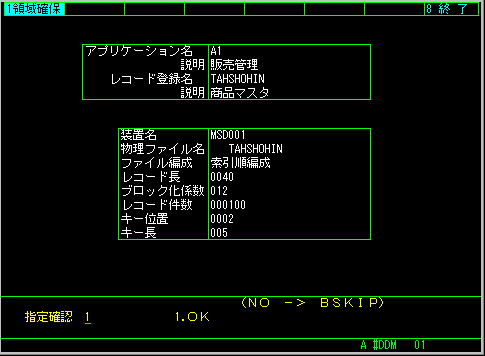

先ほど入力した定義情報でファイルを確保することになりますが、ファイルのカンパニとサイズがまだ定義されていないので、ここでそれら未定義の情報を入力します。

カンパニIDは、今回は練習なので何も入力しません。

そのまま[ENTER]キーを押して、先に進みます。

ブロック化係数もシステム側が決めた値そのままにします。

レコード件数は練習なので、それほどたくさんはいりません。100件もあれば十分でしょう。

ここまで入力すると、また「指定確認」となるので、入力値全部問題なければ「1」を選択します。

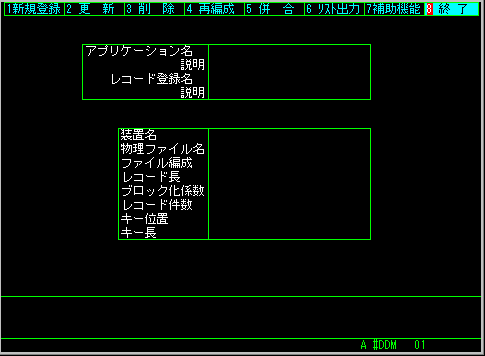

ここまでで、レコードの定義、ファイルの定義、項目の定義から実ファイルの確保まで一通り終わりました。

まだ残り2つのレコードを登録しなければならないので、ここで「1.はい」を選択してもかまいません。終わりたいときには「2.いいえ」を選択します。

やめるときは、右上の「8.終了」をひたすら選んでいきます。

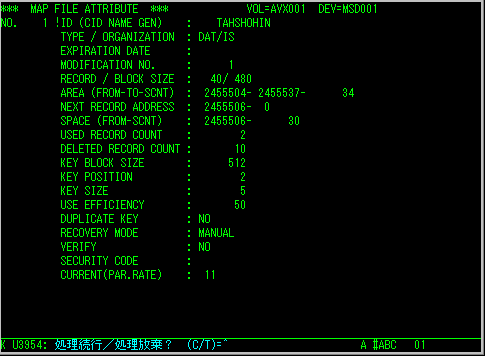

実際に実ファイルが作られたかどうかを簡易操作ユーティリティ(#ABC)確認できます。 #ABCを起動して「4.表示」−「4.ファイル詳細情報」で「MSD001」の「TAHSHOHIN」を表示すると 下のように画面表示されて、実際にファイルが確保されたことがわかります。

◎2個目以降の定義

2個目の定義も同様にして行います。

1個目と同じように入力していけばよいので、詳しい説明は省略します。

★2個目の定義

-----------------------

以上でようやく準備ができました。